Исправление регистра

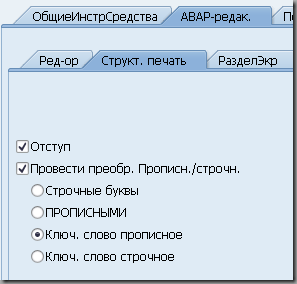

В редакторе кода есть кнопка “Структурная печать”.

По умолчанию она выправляет отступы в тексте, однако там есть ещё опция преобразования регистра. Если душа лежит к одному из этих подходов – вперёд и с песней.

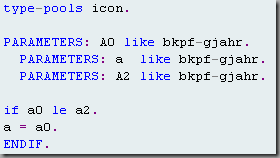

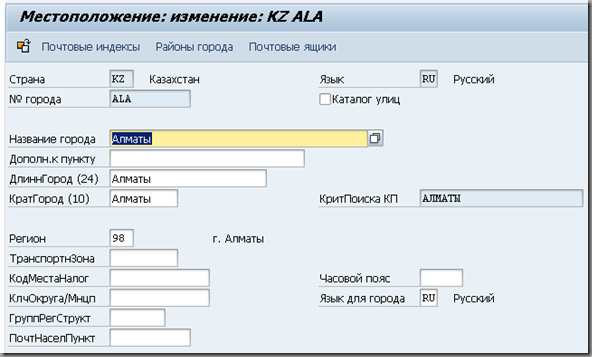

Вот наблюдаем некоторый бардак:

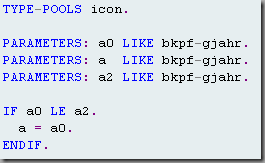

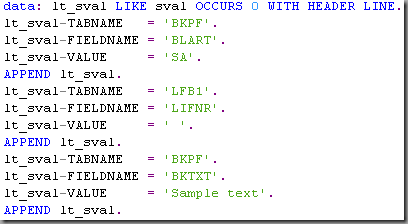

А вот что стало после обработки:

Хитрый поиск

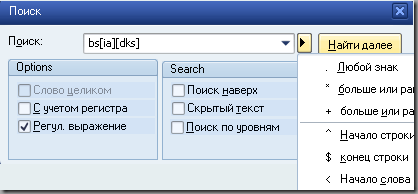

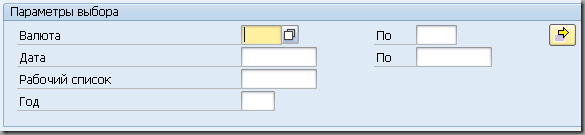

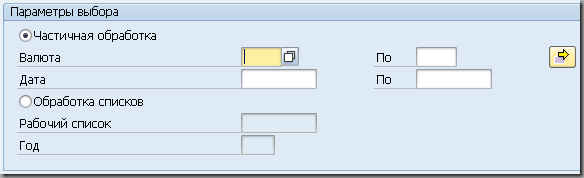

В окне поиска есть галочка “Регулярные выражения”:

По регулярным выражениям можно учебники писать, однако краткая вводная информация доступна по пумпочке справа от искомого текста. Можете дополнительно полистать документацию, но не обязательно саповскую – регулярные выражения (Regular Expressions, RegExp, регэкспы) используются в огромном количестве других систем в разных вариациях.

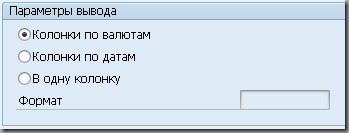

Вот несколько примеров, которые обычным поиском просто не решаются:

Поиск всех слов, начинающихся на букву Z:

\<Z\w*\>

Поиск всех “слов” из трёх знаков:

\<…\>

Поиск строк – любых вариантов из списка (bsis, bsas, bsik, bsak, bsid, bsad):

bs[ia][dks]